🔍 新NISAの3行まとめ

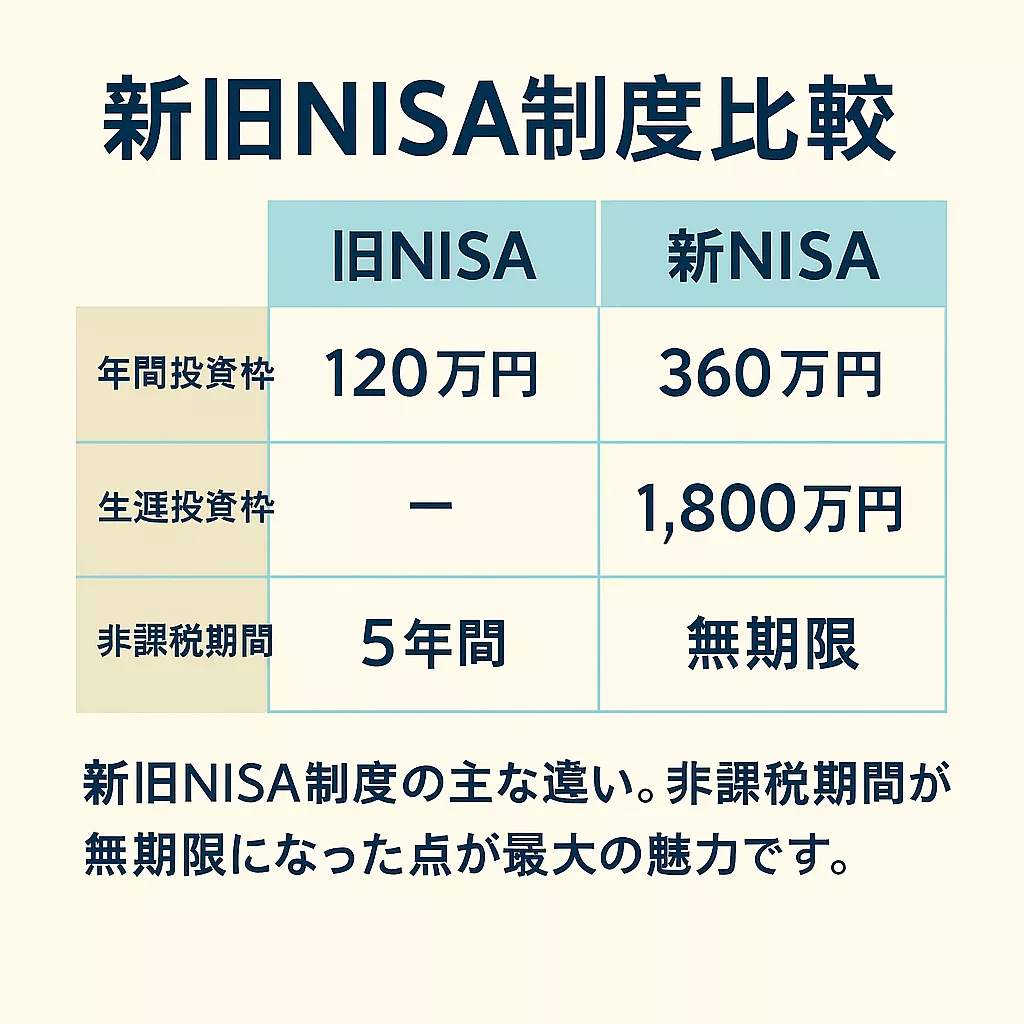

- 新NISAは年間360万円・生涯1,800万円まで非課税で投資可能。

- 非課税期間が無期限化され、売却枠の復活で柔軟な運用が可能に。

- ライフステージ別の活用法や他制度との比較も網羅。

結論:新NISAは、日本国民の長期的な資産形成を強力に後押しする税制優遇制度

新NISAは、2024年1月1日から開始された、個人の長期的な資産形成を支援するための抜本的な改正制度です。正式名称を「少額投資非課税制度(Nippon Individual Savings Account)」といい、株式や投資信託などへの投資で得た利益が非課税になることが最大の特徴です。旧制度と比較して年間投資枠が大幅に拡大し、非課税期間が無期限化されたことで、より柔軟かつ効率的な資産運用が可能になりました。本記事では、新NISAの基本定義から具体的な活用法、注意点までを網羅的に解説し、読者の皆様が安心して資産形成を始められるようサポートします。

新NISAの主なポイントは以下の通りです。

- 投資枠の拡大:年間最大360万円、生涯で1,800万円の大きな非課税枠が利用可能。

- 非課税期間の無期限化:非課税で運用できる期間が無期限となり、長期的な資産形成に最適。

- 制度の恒久化:2024年以降、制度自体が恒久化され、将来にわたって利用できる安心感。

- 売却枠の復活:売却した商品の取得価額分の投資枠が翌年に復活するため、柔軟なポートフォリオ調整が可能。

これらの変更点により、新NISAはこれまでの制度と比べて圧倒的な利便性とメリットを提供しています。すでに多くの投資家が新NISA口座を開設し、積極的な資産形成を始めています。特に、資産形成層と呼ばれる若い世代からの注目度が高く、日本の家計金融資産のあり方を変える可能性を秘めています。

詳細はこちら

新NISAの定義と基礎知識:なぜ非課税が重要なのか?

NISAは「少額投資非課税制度(Nippon Individual Savings Account)」の略称で、投資による利益(売却益、配当金、分配金)に通常課される約20%の税金が非課税となる制度です。この「非課税」が、長期的な資産形成において非常に重要な役割を果たします。通常、投資で得た利益は課税されるため、再投資できる金額が少なくなりますが、NISAでは利益のすべてを再投資できるため、複利効果を最大限に享受できます。複利とは、運用で得た利益を元本に加えて再投資することで、元本が雪だるま式に増えていく仕組みです。この効果は、運用期間が長ければ長いほど大きくなります。

新NISAは、この複利効果を無期限に享受できる画期的な制度です。これにより、時間を味方につけた長期投資がより強力な資産形成手段となります。制度の法的根拠は令和5年度税制改正大綱にあり、金融庁が管轄しています。2024年1月1日に開始され、恒久化(期限なし)されたことで、将来にわたって安心して利用できる基盤が築かれました。新NISAは、単なる投資の仕組みではなく、日本社会全体の「貯蓄から投資へ」の流れを加速させ、国民が自らの力で将来の経済的な安定を築くための重要なインフラと言えるでしょう。

詳細はこちら

NISAの歴史と背景:旧制度から新制度への進化

日本のNISA制度は、2014年にイギリスの「ISA(Individual Savings Account)」をモデルにしてスタートしました。当初は「一般NISA」として始まり、非課税期間は最長5年、年間投資枠は120万円でした。その後、長期・積立投資に適した「つみたてNISA」が2018年に導入され、非課税期間は20年、年間投資枠は40万円となりました。しかし、旧制度は「一般NISA」と「つみたてNISA」を年単位でしか併用できず、非課税期間に制限があるなど、利用上の課題が指摘されていました。

これらの課題を解決し、「貯蓄から投資へ」の流れを本格的に加速させるため、岸田政権が掲げる「資産所得倍増プラン」の一環として、新NISA制度への抜本的な改革が決定されました。新制度は、非課税期間の無期限化と年間投資枠の大幅な拡大、そして両枠の併用を可能にすることで、これまでの課題を一挙に解決しました。これにより、より多くの国民が、自身のライフプランに合わせてNISAを活用できるようになりました。また、旧制度で運用している商品は、非課税期間が終了するまで新制度とは別枠で運用を続けることができます。

さらに、2016年に導入された「ジュニアNISA」は、2023年末をもって新規口座開設を終了しましたが、既存の口座で保有する商品は、非課税で継続運用することが可能です。この歴史的経緯を踏まえると、新NISA制度は単なる制度改正ではなく、国民の資産形成を長期的に支援する国家的な戦略の一環であると言えるでしょう。

詳細はこちら

NISAの関連用語を深掘り:知っておくべき5つの重要キーワード

新NISAをより深く理解するためには、以下の専門用語を知ることが不可欠です。ここでは、特に重要な5つの用語を掘り下げて解説します。

1. 簿価(取得価額)ベースの生涯投資枠

新NISAの生涯投資枠(1,800万円)は、投資した元本である「簿価(取得価額)」で管理されます。例えば、100万円で購入した株式が200万円に値上がりしても、消費した生涯投資枠は100万円のままです。これにより、市場の変動に左右されずに投資枠を把握でき、計画的な資産形成が可能になります。また、売却した場合は、取得価額分の枠が翌年以降に復活するため、より柔軟な運用が可能です。

2. ドルコスト平均法

ドルコスト平均法とは、価格が変動する商品を、定期的かつ一定金額ずつ購入していく投資手法のことです。例えば、毎月3万円ずつ投資信託を買い付けた場合、価格が高い時には少ない口数を、価格が低い時には多くの口数を購入することになります。これにより、長期的に見ると平均購入単価を抑えることができ、高値掴みのリスクを低減できます。つみたて投資枠は、このドルコスト平均法を実践するのに最適な仕組みです。

3. インデックスファンドとアクティブファンド

投資信託は、運用方針によって大きくインデックスファンドとアクティブファンドに分けられます。

- インデックスファンド:日経平均株価やS&P500などの特定の指数(インデックス)に連動することを目指すファンドです。信託報酬が低く、長期的に安定したリターンを期待できます。つみたて投資枠の対象商品の大半を占めています。

- アクティブファンド:ファンドマネージャーが独自の戦略で運用し、インデックスを上回るリターンを目指すファンドです。信託報酬はインデックスファンドより高い傾向にあります。

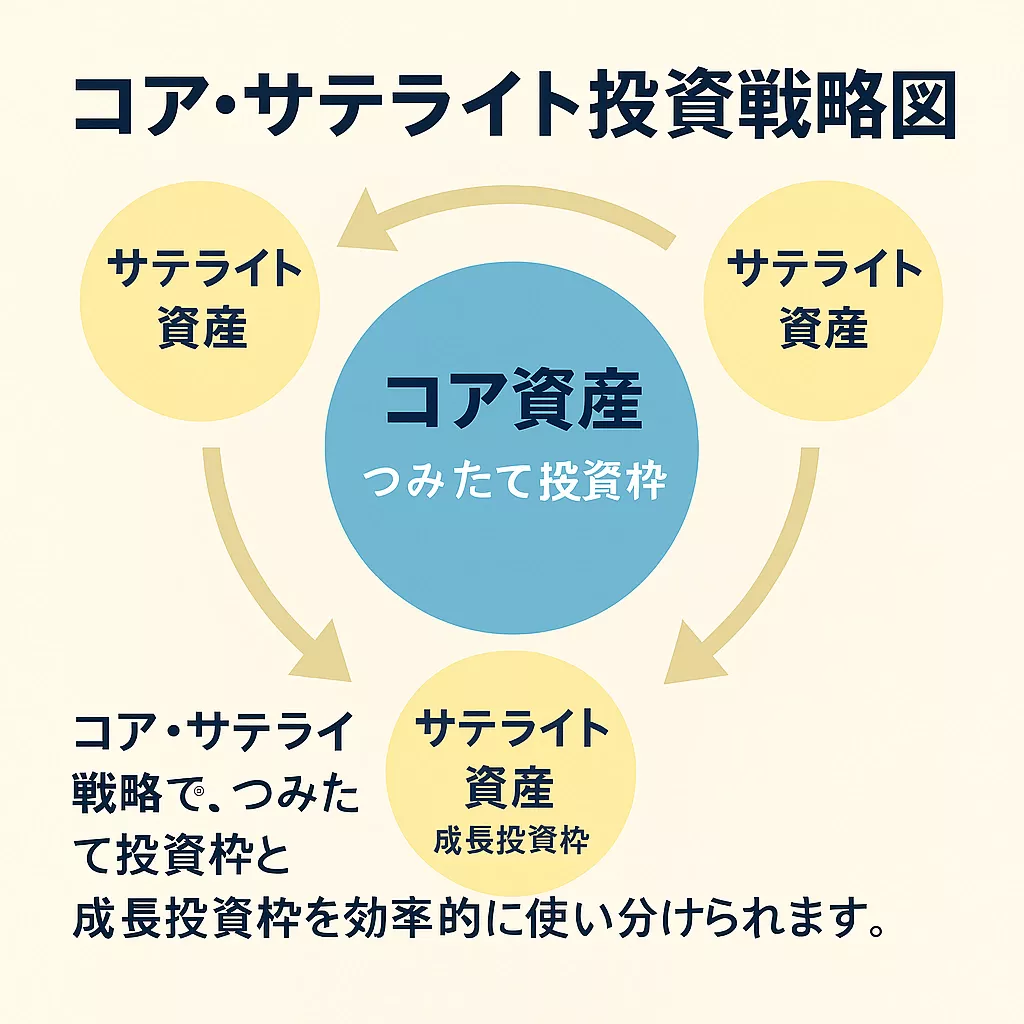

新NISAでは、つみたて投資枠でインデックスファンドを、成長投資枠でアクティブファンドを組み合わせるなど、柔軟な運用が可能です。

4. 信託報酬

信託報酬とは、投資信託を保有している間、運用会社に支払う手数料のことです。ファンドの純資産総額に対して、年率で計算されるのが一般的です。NISA口座で運用する場合、この信託報酬が低いファンドを選ぶことが長期的なリターンを最大化する上で非常に重要です。わずか0.1%の差でも、20年、30年と運用を続けると、その差は数百万円にもなることがあります。つみたて投資枠の対象商品は、金融庁が定めた基準により、信託報酬が低く設定されています。

5. ポートフォリオとリバランス

ポートフォリオとは、投資家が保有している金融商品の組み合わせ全体を指します。そして、リバランスとは、時間の経過とともに崩れたポートフォリオの比率を、当初の目標に合わせるために調整する作業です。例えば、米国株が大きく値上がりしてポートフォリオに占める割合が増えすぎた場合、米国株の一部を売却して、日本株や債券を買い増すといった作業を指します。新NISAの売却枠復活システムは、このリバランスを非常に効率的に行うことを可能にします。

詳細はこちら

新NISAの応用例と具体的な事例:ライフステージ別活用法

新NISAは、個々のライフステージや目標に合わせて、柔軟な活用が可能です。ここでは、具体的な5つの事例を挙げて、その応用例を解説します。単なる箇条書きではなく、物語性を持たせて説明します。

事例1:20代・30代の投資初心者「老後資金の準備」

新社会人や若手ビジネスパーソンにとって、新NISAは将来の大きな安心を築くための第一歩です。この世代が最も有効なのは、つみたて投資枠の満額活用です。毎月10万円(年間120万円)を長期にわたって積み立てれば、複利の力を借りて効率的に資産を増やすことができます。年率5%で40年間運用した場合、元本4,800万円が約1億2,000万円になります。若いうちから少額でも継続することが、将来の安心につながる物語です。

詳細はこちら

事例2:40代・50代「子どもの教育資金と老後資金の二刀流」

この世代は、子どもの大学進学費用など、近い将来の大きな支出と、自身の老後資金の両方に備える必要があります。そこで有効なのが、つみたて投資枠と成長投資枠の併用です。つみたて投資枠で老後資金のためのコア資産を積み立てながら、成長投資枠で少しリスクを取って、個別株式やテーマ型ファンドに投資し、教育資金を短中期で増やすことを目指します。目標達成後は、成長投資枠で得た利益を無税で引き出し、教育費用に充てることができます。

詳細はこちら

事例3:60代・70代「資産を守り、賢く取り崩す」

定年退職を迎えた世代は、これまでに築いた資産を守りながら、生活費として賢く取り崩していく必要があります。新NISAの無期限非課税期間と売却枠復活の仕組みは、この段階で真価を発揮します。生活費として必要な金額をNISA口座から少しずつ売却し、非課税で受け取ります。残りの資産は引き続きNISA口座で運用し続けることで、長期的なインフレリスクに備えられます。売却した分の投資枠が翌年に復活するため、再度市場が好機と判断した際に投資を再開することも可能です。

詳細はこちら

事例4:高収入者「生涯投資枠のスピード活用」

高収入者は、年間360万円の投資枠を短期間で埋めることが可能です。例えば、年間360万円を5年間投資すれば、生涯投資枠の1,800万円を使い切ることができます。この場合、若いうちに非課税枠を最大限に活用し、その後の運用益をすべて非課税で受け取るという強力な戦略が取れます。これにより、早期リタイア(FIRE)といった目標も現実的なものになります。

詳細はこちら

事例5:資産運用経験者「リバランスと再投資の最適化」

すでに投資経験がある人は、新NISAの売却枠復活システムをリバランスに最大限活用できます。例えば、ポートフォリオ内の特定銘柄が大きく値上がりした場合、その銘柄を一部売却して利益を確定し、値下がりしている別の銘柄や資産クラスを買い増すことで、ポートフォリオのバランスを維持します。通常、この売却益には課税されますが、NISA口座では非課税で行うことができます。これにより、効率的かつ戦略的なポートフォリオ管理が可能になります。

詳細はこちら

比較と分析:NISAとiDeCo、特定口座の明確な違い

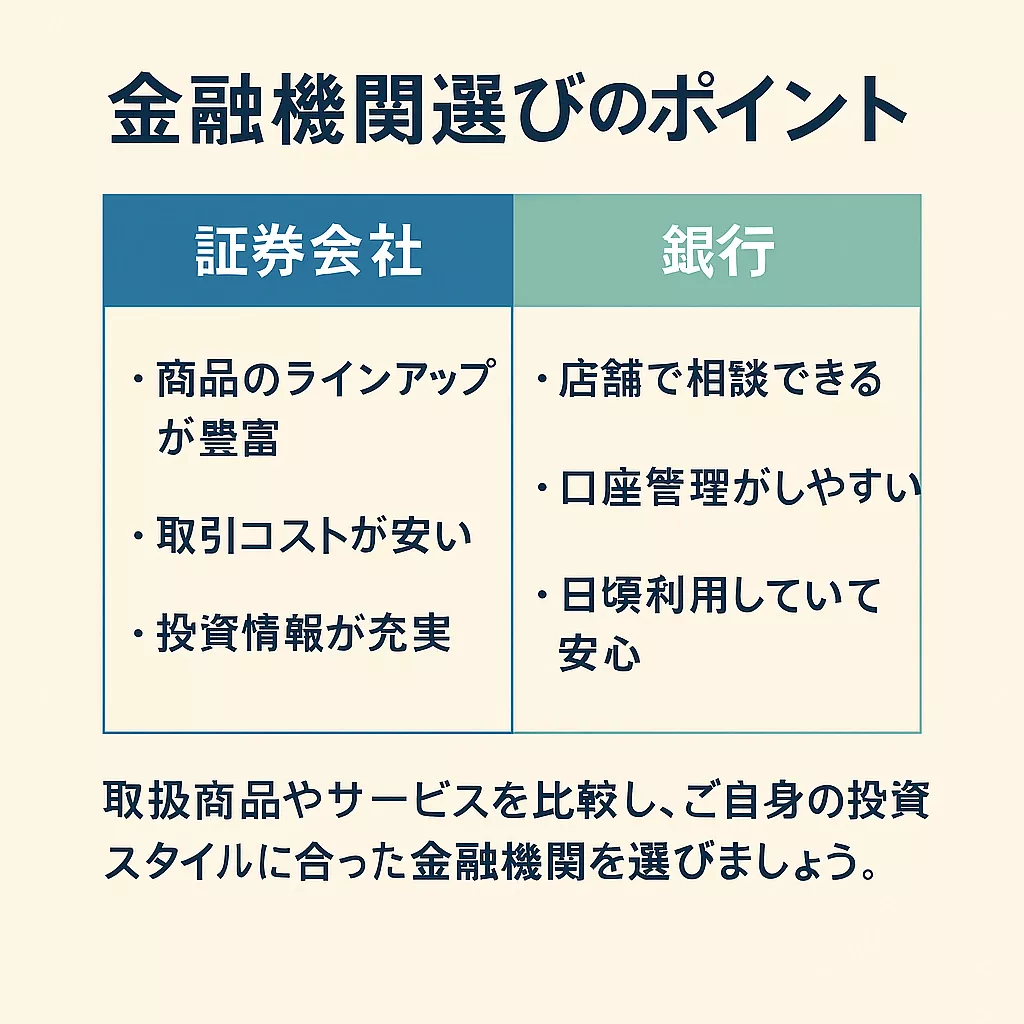

NISAは非常に強力な制度ですが、すべての資産形成ニーズを満たすわけではありません。他の制度と比較することで、NISAの役割をより深く理解することができます。

比較表:NISA vs. iDeCo vs. 特定口座

| 項目 | 新NISA | iDeCo | 特定口座・一般口座 |

|---|---|---|---|

| 目的 | 幅広い資産形成 | 老後資金の形成 | 一般的な投資 |

| 非課税対象 | 運用益・配当金 | 掛金・運用益 | なし(課税対象) |

| 掛金の所得控除 | なし | あり | なし |

| 非課税期間 | 無期限 | 無期限 | なし(課税) |

| 年間拠出上限 | 360万円 | 職業等で変動(最大81.6万円) | 制限なし |

| 引き出し制限 | いつでも可能 | 原則60歳まで不可 | いつでも可能 |

| 向いている人 | 投資初心者から経験者まで | 老後資金を確実に準備したい人 | NISA枠を使い切った人、短期売買したい人 |

分析:どの制度をどう使い分けるべきか?

上記の比較表から、NISA、iDeCo、特定口座の役割が明確になります。

- まずはiDeCoを検討すべき人:iDeCoは掛金が全額所得控除の対象となるため、高い節税効果が期待できます。将来の所得税・住民税を減らしながら老後資金を準備したい人は、まずiDeCoの利用を検討すべきです。ただし、60歳まで引き出せないという大きな制約があるため、無理のない範囲で拠出額を決めることが重要です。

- iDeCoに加えてNISAを利用すべき人:iDeCoの拠出上限額が少ない方や、老後資金以外にも住宅購入資金や教育資金など、他の目的で資産を形成したい方は、新NISAの利用が最適です。また、iDeCoで対象となる商品が少ない場合に、新NISAで幅広い商品に投資することも有効です。

- NISAの枠を使い切った人や短期売買がしたい人:新NISAの年間360万円の枠をすべて使い切った後、さらに投資を続けたい場合は、特定口座を利用することになります。また、頻繁な短期売買(デイトレードなど)はNISAの趣旨(長期・積立)と異なるため、特定口座で行うのが一般的です。

結論として、NISAとiDeCoは相互に補完し合う関係にあります。まずはiDeCoで老後資金の基盤を固め、次にNISAで幅広い資産形成を行うという「二階建て戦略」が、多くの人にとって最も合理的で効果的な資産形成法と言えるでしょう。

将来性と展望:NISAが変える日本の金融文化

新NISA制度は、単なる税制優遇制度に留まらず、日本の金融文化そのものを変革する可能性を秘めています。これまで「貯蓄が美徳」とされてきた日本の家計において、「投資」を当たり前の選択肢とすることで、国民一人ひとりの金融リテラシーを高め、将来の経済的自立を促すことが期待されます。

制度開始から1年が経過し、NISA口座数は順調に増加しており、特に若い世代の利用が目立ちます。これは、政府が目指す「貯蓄から投資へ」という流れが、着実に国民に浸透していることの証です。今後、新NISAをきっかけに、金融商品や経済に関する情報に触れる機会が増え、国民全体の金融リテラシーが向上すれば、詐欺被害の減少や、より健全な市場の発展にもつながっていくでしょう。また、個人投資家が株式市場に参入することで、企業側も個人投資家の声を重視するようになり、コーポレートガバナンスの向上や株主還元の強化といった、より健全な経営が促される可能性もあります。

しかし、一方で課題も存在します。それは、NISAが普及しても、一部の層しか利用しない「格差」が生まれるリスクです。制度のメリットを享受できる人とできない人の差が広がらないよう、国や金融機関は、引き続き分かりやすい情報提供や教育機会を提供していく必要があります。また、市場の暴落リスクに対する啓蒙も重要です。NISAは長期的な資産形成を目的としていますが、短期的な価格変動でパニック売却してしまう人が増えないよう、正しい知識を伝えていくことが求められます。投資はあくまで「自己責任」であり、その責任を負うための知識と覚悟を育むことが、今後のNISA普及における最大のテーマとなるでしょう。

2025年からの利用開始でも決して遅くはありません。恒久化された制度として、長期的な資産形成のパートナーとして活用していくことをお勧めします。本記事の内容は2025年9月時点の最新情報に基づいています。制度の詳細や最新情報については、金融庁のウェブサイトや各金融機関にご確認ください。投資にはリスクが伴いますので、投資判断は自己責任で行ってください。

参考文献・引用元

よくある質問(Q&A)

Q1. 旧NISAで保有している商品はどうなる?

A1. 旧NISAで保有している商品は、引き続き非課税で保有可能です。新NISAの投資枠とは別枠で管理され、一般NISAは5年間、つみたてNISAは20年間の非課税期間が適用されます。

Q2. 年間投資枠を使い切れなかった場合は?

A2. 未使用分の翌年繰越はできません。各年の投資枠はその年内での利用が原則です。

Q3. 複数の金融機関でNISA口座を開設できますか?

A3. いいえ、NISA口座は一人一口座の原則があります。複数の金融機関で開設することはできません。ただし、年単位で金融機関を変更することは可能です。

Q4. 海外転居した場合は?

A4. 原則として日本の居住者でなくなった場合、NISA口座での新規投資はできません。既存の保有商品は引き続き非課税で保有可能です。

Q5. 相続時の取り扱いは?

A5. NISA口座は相続できません。相続人は、NISA口座の資産を相続時点の時価で取得し、新たに課税口座で管理するか、売却して現金化する必要があります。

コメント